Diese Unfähigkeit ist nicht von heute. Ich sehe sie bereits im Ursprung der Kirche angelegt: in ihrer Entfremdung von der theozentrischen, dh unmittelbar auf Gott gerichteten Botschaft Jesu vom Kommen des Reiches Gottes, sowie in ihrer Identifikation mit den christozentrischen, dh auf Jesus Christus, den Herrn, ausgerichteten Ausdrucksformen ihres Glaubens in Bekenntnisformeln, Dogmen u.a.m.. Im Mk-Evangelium sehe ich demgegenüber ein Zeugnis für die Auferstehung Jesu, das sich dieser Tendenz verweigert und dem Glaubenden Zugang eröffnet zur ursprünglichen Botschaft und Sendung Jesu. Wer sich auf dieses Zeugnis einlässt, findet in die Offenheit und Freiheit eines Glaubens ohne Konfession.

Seid voll Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen; denn so werdet ihr vollendet und untadelig sein, es wird euch nichts mehr fehlen. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten; Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln; denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom Wind im Meer hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch bilde sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird: Er ist ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig auf all seinen Wegen.

(Jak 1,2-8)

Mein Austritt aus kirchlichen Institutionen

Kloster und römisch-katholische Kirche habe ich verlassen – beides Formen institutionell verfasster Gemeinschaft im Glauben. Ich sehe mich außerhalb solcher Formen der Vergemeinschaftung als Glaubenden in der einen Gemeinschaft aller Getauften.

Dieser doppelte Austritt war für mich Akt des Glaubens. Ich sehe einen ähnlichen Schritt bei Petrus, der mitten im Sturm und Nacht aus dem Boot aussteigt, die angstvolle Gemeinschaft der Jünger hinter sich lässt und über die tobenden und peitschenden Wellen auf Jesus zugeht.

Die Entscheidungsfrage war für mich – ähnlich wie für Petrus - : was gibt mir angesichts der Wellen, die immer bedrohlicher ins Boot schlagen, Halt – immer noch das Boot, das angsthafte Zusammenbleiben mit Gläubigen und Jüngern – oder ER, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der außerhalb von Boot und Gemeinschaft auf mich zukommt?

Das ist kein biblisches Rollenspiel. Es geht um die Frage nach Weg und Wahrheit meines Lebens. Ich sah mich damit konfrontiert, dass das, was mich in der Mönchsgemeinschaft mit den Brüdern oder im Rahmen der römisch-katholischen Kirche mit den Gläubigen verband, eine unwahre und unfreie Bindung war, - Folge der Traumatisierungen und Bindungen, die von Geburt an mein Leben im Raum der Familie bestimmt haben. Weder im Raum der Kirche noch des Klosters bin ich der Dynamik begegnet, die mich aus diesen verfehlten Bindungen und Identifikationen gelöst und zu meiner Wahrheit befreit hätte. Ich bin vielmehr darin bestärkt worden.

Ich habe sicher aus der Prägung durch die Familie meine ganz persönliche Problematik in meine Bindung an Kirche und Kloster hineingetragen – wie jeder andere auch. Es hat sich mir jedoch gezeigt: letztlich geht es auch in solch persönlicher Prägung um Grundkonflikte, die nicht nur meine eigenen sind. Die darin sich manifestierende, lebensfeindliche Dynamik prägt das kollektive Leben der ganzen Gesellschaft, und auch Kirche und kirchliches Mönchtum sind – als Teil dieser Gesellschaft – davon geprägt.

Die Reformen des 2. Vat. Konzils hatten zum Ziel, die (römisch-katholische) Kirche als Ganze wie in ihren verschiedenen Erscheinungsformen von ihrer ursprünglichen Berufung her zu erneuern. Die gleichen Impulse führten zu tiefgreifenden Umbrüchen in unserer Mönchsgemeinschaft. Die heutige Lage der Kirche wie auch der Klöster zeigt jedoch, dass weder dort wie hier diese Impulse an die Wurzel des Problems gingen. Ich habe diese Aufbrüche im Raum von Kloster und Kirche engagiert und aktiv mitgetragen, um schließlich festzustellen, dass ich meine tiefliegende Abgespaltenheit von mir selbst dabei nicht überwunden, sondern ausgeblendet habe.

I. Krise kirchlicher Gemeinschaft

Was war die Illusion, die diese Reformen und Aufbrüche leitete und sie heute in Ent-Täuschung enden lässt? Inspirierende Leitbegriffe des Konzils, die wir auch in der Klostergemeinschaft übernahmen, waren u.a. Dialog, Gemeinschaft, Konsens. Sie traten an die Stelle von Leitbegriffen wie Lehre, Hierarchie und Gehorsam. Blauäugig vertraute man der Anziehungskraft dieser neuen, befreienden, lebensbejahenden Perspektive (wenn auch aus entgegengesetzter Perspektive, sprach Josef Ratzinger 2005 in Theologische Prinzipienlehre von der Blauäugigkeit des Konzils). Man glaubte, nach Jahrhunderten der Abspaltung endlich Anschluss zu gewinnen an die Kultur einer demokratischen Gesellschaft.

Man setzte die neuen Leitbilder jedoch harmonisierend neben die alten, verleugnete die Unvereinbarkeit der beiden Denkweisen und wich einer klaren Entscheidung zwischen ihnen aus. Vom eigenen Wunschdenken geblendet verdrängte man, dass jahrhundertealte Strukturen, gewachsene Formen des Denkens, Fühlens und Verhaltens ohne eine entschiedene, ausdrückliche Auseinandersetzung und Ausgrenzung ihre Wirksamkeit und Durchsetzungskraft keineswegs verlieren. So gab es auch keine gezielte Bemühung um die so schwierige Veränderung etablierter Mentalitäten insbesondere von Menschen in Leitungsfunktionen, keine dem konziliaren Denken konsequent entsprechende Veränderung in Ausbildung und Auswahl des Priesternachwuchses, bei der Besetzung der Bischofsstühle oder der Reform des kirchlichen Rechts. Change management ist im kirchlichen Bereich bis heute ein Fremdwort.

Auch auf den aktuellen Reformen, mit denen man in den Bistümern den heutigen Verhältnissen zu entsprechen sucht, liegt ein solcher Schatten der Vergeblichkeit, Doppelbödigkeit und Unglaubwürdigkeit. Auch jetzt werden die Probleme verwaltet, nicht erkannt, benannt, geschweige denn gelöst. Selbst wo die grundsätzlichen Absichtserklärungen tatsächlich an den Kern zu rühren scheinen, - solange sie die Legitimationsgrundlagen der überlebten Institution nicht ausdrücklich infrage stellen, dienen sie de facto nur dazu, sie zu bemänteln und ihre Fortdauer zu ermöglichen. So sind sie doppelbödig und stehen im inneren Widerspruch zu sich selbst. So beeindruckend der charismatische Führungsstil von Papst Franziskus auch ist, – bislang bleibt auch er Gefangener des Systems. Es stellt sich der Verdacht ein, dass dieses System irreformabel ist.

Auf der Synode des Bistums Trier gab der damalige Generalvikar Dr. Georg Bätzing – jetzt zum Bischof von Limburg ernannt – Anfang September 2015 eine erstaunliche Stellungnahme ab. Er sagte: „Ich glaube, wir sind in der Reflexion unserer Kirchenstunde noch nicht tief genug gegangen. … Was suchen die Menschen und wo finden sie das? … Menschen suchen verbindliche Gemeinschaft. Aber unter den prägenden Entwicklungen unserer Zeit sind sie nicht mehr in der Lage, sich selber zu binden, verbindlich in Gemeinschaft zu sein.

Die Kirche wird sich unter den prägenden Bedingungen unserer Zeit, das ist meine Überzeugung, auflösen. So wie Kirchenbildung bisher geschah, wird es nicht mehr weiter gehen, löst sie sich auf. Unsere Alternative ist nur: neue Formen der Vergemeinschaftung und Kirchenbildung zu finden und zu stärken. Und in dieser Diskussion sind wir noch weit, weit zurück. Was das für uns heißt, haben wir noch nicht wirklich reflektiert.“

Die prägenden Bedingungen der Zeit

Die Intervention Bätzings enthält drei wesentliche Aussagen: 1. Kirche muss sich daran messen, ob sie den heutigen Menschen und ihrem Leben unter den prägenden Bedingungen unserer Zeit gerecht wird. 2. Dies ist auf gravierende Weise nicht der Fall. 3. Worin die prägenden Bedingungen unserer Zeit jedoch bestehen und welche Konsequenzen sie für die Kirche haben, ist auch denen, die sich - wie die Trierer Synodalen - ernsthaft um die Erneuerung der Kirche bemühen, noch gar nicht bewusst geworden. Die zweifache Konsequenz dieser Situation: Kirche in ihrer gegenwärtigen Gestalt wird sich auflösen. Neue, noch völlig unbekannte Formen kirchlicher Vergemeinschaftung müssen und werden entstehen.

Nach dieser Sicht haben unter den prägenden Bedingungen unserer Zeit weder die traditionelle, autoritäre, noch die durch das Konzil angestrebte, dialogische Gestalt der Kirche Zukunft. Aber warum? Die Frage ist wichtig, wenn man einen wirklichen Wandel anstrebt. Wo liegt der Kern des Problems, warum sind die Menschen heute nicht in der Lage, verbindlich Gemeinschaft zu sein? Was führt zur Abwanderung und zur unüberwindbaren Kirchenferne so vieler? Was steht hinter der jüngsten Austrittswelle in meiner kleinen, vor vier Jahrzehnten so dynamischen und progressiven Mönchsgemeinschaft?

Die Frage nach der Wahrheit

Ich sehe meinen Austritt aus Kloster und Kirche im Zusammenhang der Auflösung, die Georg Bätzing voraussagt. Und sehe mich als einen der vielen, die in der Kirche, so, wie sie sich heute noch darstellt, keine Perspektive für sich erkennen. Dies allerdings nach einem Leben, in dem es mir – gemeinsam mit meinen damaligen Brüdern - jahrzehntelang darum ging, im Sinne des Konzils für die Erneuerung der Kirche einzutreten. Ich versuchte, mich und andere davon zu überzeugen, dass ein authentischer Wandel dieser Kirche möglich ist. Woran ist dieses Bestreben gescheitert?

Es geht, meine ich, um die fundamentalste aller Fragen – die berühmte Pilatus-Frage: Was ist Wahrheit? Die vorkonziliare – und auch mit dem Konzil keinesfalls verschwundene – Kirche hatte dazu klare Antworten: Die Wahrheit ist uns in unumstößlicher Objektivität vorgegeben – unabhängig von unserem persönlichen Leben und Denken. Die Kirche hat sie im Laufe ihrer Geschichte mit der göttlichen Autorität ihres Lehramtes in Bekenntnisse und Dogmen gefasst. Diese legt sie den Gläubigen verpflichtend vor; durch Predigt und Seelsorge sucht sie ihre Lehre ins Leben der Menschen hineinzutragen.

Die konziliare Theologie dagegen ging davon aus, dass die Wahrheit des Glaubens sich in erster Linie nicht durch die Autorität des Lehramtes, sondern durch das Wirken des Geistes in den Herzen der Gläubigen manifestiert. Sie stellte damit die kirchlichen Dogmen jedoch nicht infrage, sondern deutete sie als Aussage der liebenden und befreienden Zuwendung Gottes zu den Menschen. Sie suchte die Einheit im Glauben nicht durch bindende institutionelle Elemente zu gewährleisten, sondern vertraute, dass der Heilige Geist die Glaubenden auf einer dialogischen und geschwisterlichen Basis zu einer Neubildung kirchlicher Gemeinschaft führen würde; durch die gemeinsame Bejahung der Grundwahrheiten des kirchlichen Bekenntnisses würden die Gläubigen in dieser Gemeinschaft zusammengehalten.

Was sich nun – nach fünf Jahrzehnten - zeigt: trotz all der nachkonziliaren Aufbrüche – trotz vieler lebendiger Gemeinden, neuer Formen christlicher Gemeinschaft, ökumenischer Öffnung der Konfessionen füreinander – kam es auf Dauer nicht zu der erhofften nachhaltigen Erneuerung. Im Gegenteil: Die oben beschriebene, versteckte Doppelbödigkeit der konziliaren Impulse macht sich immer nachhaltiger spürbar. So sehen sich die einen in ihrer Hoffnung auf eine glaubwürdige Anpassung der Kirche an die heutige Zeit enttäuscht, - ja, gezielt getäuscht. Und die Kassandrarufe der Traditionalisten, die das Auseinanderfallen der Kirche infolge des Konzils voraussagten, scheinen recht zu behalten.

Es kann nun sicher nicht um das von den Traditionalisten geforderte Zurück in die Festung des kirchlichen Dogmatismus gehen. Das - wenn auch zaudernde - Wagnis des Konzils, sein Vertrauen nicht auf die Dauerhaftigkeit kirchlicher Institutionen, sondern auf das Wirken des Heiligen Geistes zu setzen, ist nicht aufkündbar. Im Gegenteil: Es gilt, die innere Gespaltenheit des Konzils in diesem Wagnis, das ungute Neben- und Miteinander des Vertrauens auf den Geist und auf das Fortbestehen der Strukturen kirchlicher Macht, zu überwinden und sich auf das Wagnis eines ungeteilten Glaubens einzulassen. Das Wort Jesu: "Ihr könnt nicht zwei Herrn dienen" gilt nicht nur im Hinblick auf den Mammon, sondern auch im Hinblick auf den Götzen der Macht.

Aber was heißt es, ungeteilt auf den Heiligen Geist zu vertrauen? Wohin führt der Geist die Kirche? Führt er sie, wie Bätzing voraussagt, tatsächlich in die Auflösung?

Wahrheit jenseits der Worte

Nach Bätzing kann die Kirche ihren Weg nur finden, indem sie sich einlässt auf den Menschen unter den prägenden Bedingungen unserer Zeit. Wie kann die Kirche sich auf die Unfähigkeit des heutigen Menschen, "sich selber zu binden und verbindlich in Gemeinschaft zu sein", einstellen: ist darin ein bloßes Zeichen des Verfalls zu sehen oder auch ein Zeichen der Zeit, durch das der Heilige Geist in eine neue Zukunft weist? Ich meine, dass sich in dieser Unfähigkeit ein völlig neues Verhältnis der Menschen zu der Frage manifestiert, was sie als tragende Wahrheit ihres Lebens erkennen. Und ich glaube, darin ein Wirken des Heiligen Geistes zu sehen.

Die Menschen können, scheint mir, die für ihr Leben gültige Wahrheit nicht mehr in objektiven Vorgaben erkennen, seien sie nun von einem kirchlichen Lehramt dogmatisch festgeschrieben oder ihnen im Modus eines freundlichen, "geschwisterlichen" Dialoges „vorgeschlagen“ (vgl. die Formel der französischen Bischöfe: „Proposer la foi“). Ja, mir scheint, sie können überhaupt die Wahrheit nicht mehr als Besitz einer Institution oder Angebot einer Gemeinschaft begreifen, die sich vom Rest der Menschheit abgrenzen. Sie können nicht mehr mitvollziehen, dass die Zugehörigkeit zu einer solchen privilegierten Institution oder Gemeinschaft und die Annahme der von ihnen in Anspruch genommenen Wahrheit das eigentliche Problem des Menschseins und der Menschheit löst.

Der von Samuel Huntington für das 21. Jh. angesagte clash of cultures ist – trotz aller Beschwichtigungen – offenkundig in vollem Gange. Eine Kirche, die nichts anderes in diese Entwicklung einzubringen hat als ihren Anspruch auf einen ausschließlichen Besitz der Wahrheit, kann nur zur Eskalation dieses Kampfes der Kulturen beitragen. Dies ist darum so bedrohlich, weil aufgrund der technologischen Entwicklung das wirtschaftliche, soziale und ökologische Gleichgewicht der Welt immer unausweichlicher von einer gemeinsamen und einmütigen Anstrengung der ganzen Menschheit abhängt. Ein bewusst lebender Mensch sieht seinen Ort und seine Verantwortung daher im Ganzen der Menschheit, und so muss auch die Wahrheit für ihn ihren Ort nicht in einem Teil, sondern diesem Ganzen der Menschheit haben. Sie muss alle Menschen – über ihre jeweiligen religiösen Einstellungen und Gruppierungen hinaus – füreinander öffnen und miteinander verbinden. Sie muss Einheit und Frieden einer sich globalisierenden, pluralistischen Welt begründen.

Daraus folgt, dass die Suche nach der Wahrheit den heutigen Menschen in eine Dimension jenseits der verbalen Formulierungen und Vergewisserungen der verschiedenen Religionen und Überlieferungen führt. Alle verbale Formulierung kann in seiner Sicht auf Wahrheit nur hinweisen, sie nicht definieren und enthalten. Jeder Versuch, auf verbaler Ebene Wahrheit festzuschreiben, sodass man sie in Dogma oder Bekenntnis, in Ritus oder kirchlichem Recht "haben" kann, kommt auf diesem Hintergrund in Wirklichkeit einer Abspaltung von der Wahrheit gleich, ihrer Ideologisierung und Instrumentalisierung für irgendwelche anderweitigen, offenkundigen oder verdeckten Interessen.

Geistesgeschichtliche Zusammenhänge

Diese Entwicklung hat ihre tiefgreifenden geistesgeschichtlichen Wurzeln. Philosophen wie Wittgenstein oder Heidegger haben – je auf ihre Weise und in der Nachfolge der Kant’schen Vernunftkritik – auf die unübersteigbare Grenze dessen hingewiesen, was der Mensch durch seine Vernunft objektiv feststellen und aussagen kann. Was der Existenz des Menschen Sinn gibt, lässt sich nicht objektiv feststellen und wissenschaftlich begründen, lässt sich daher dem Einzelnen auch nicht dogmatisch oder dialogisch vorgeben. In der Frage nach dem Sinn seines Daseins ist jeder Mensch letztendlich auf sich selbst gestellt.

Diese Erkenntnis ist heute längst nicht mehr das Privileg derer, die solch philosophischen Analysen zu folgen vermögen. Sie ist ins allgemeine Bewusstsein übergegangen und bestimmt den Alltag der Menschen und das Funktionieren der heutigen Gesellschaft. Ich bewundere den verschwiegenen Heroismus, mit dem viele Menschen – außerhalb aller kirchlichen Bevormundung und Vergemeinschaftlichung – sich in ihrer persönlichen Lebenspraxis dieser Herausforderung stellen und sich - offen für Impulse aus allen denkbaren Richtungen - auf eine eigenständige Suche nach dem begeben, was für sie stimmt.

Freilich - es fehlt dieser Suche weithin an Kriterien, an Begleitung und Anleitung. Vielfach bleibt es bei einem oberflächlichen, auf dem Markt religiöser und esoterischer Angebote zusammengesuchten Sammelsurium. Zwar wird heutzutage jedes Kind vom Kindergarten an in die alltägliche Aufgabe eigener Wahl und Entscheidung eingeübt. In der Breite der Gesellschaft verflacht diese Freiheit des Einzelnen jedoch zur reflex-gesteuerten Wahlfreiheit angesichts des Angebots der Konsumgesellschaft und liefert ihn einer Manipulierbarkeit aus, die seiner Wahrnehmung weithin verborgen bleibt. Die existentielle Frage des Einzelnen nach dem je eigenen Sinn des Daseins wird im Interesse der Konjunktur gezielt betäubt, er bleibt einer inneren Leere anheimgegeben.

Inzwischen hat jedoch im diffusen Raum der Esoterik eine Entwicklung stattgefunden, die aus den vielfältigsten und ältesten Weisheitsüberlieferungen der Menschheitsfamilie schöpft. Insbesondere die östlichen Versenkungswege des Hinduismus, Buddhismus oder Taoismus gewinnen eine immer tiefere Bedeutsamkeit. Es entsteht das Bewusstsein, dass überall auf der Welt und zu allen Zeiten Menschen auf den vielfältigen Wegen der z.T. Jahrtausende alten Traditionen in die Wahrheit geführt werden, die jenseits allen Begreifens und aller Worte ihr Leben trägt. Wenn ich als Christ in die zentralen Wegweisungen dieser Überlieferungen hineinhöre, bin ich immer wieder tief betroffen von ihren Entsprechungen gerade zu den zentralen und grundlegenden Aspekten der christlichen Botschaft.

Der Ausschließlichkeitsanspruch des Christentums

Angesichts der beschriebenen Situation des Menschen unserer Zeit scheint das Christentum mit seinen bekenntnishaften und dogmatischen Aussagen gegenüber den Angeboten östlicher und esoterischer Weisheitswege immer mehr ins Hintertreffen zu geraten. Auch die trotzige Verteidigung des Anspruchs auf ausschließlichen und unüberbietbaren Besitz „objektiver Offenbarungswahrheit“ in dem Lehrschreiben „Dominus Jesus“ (das vom damaligen Vorsitzenden der Glaubenskongregation Josef Ratzinger verantwortet wurde) führt die Kirche nicht aus diesem Abseits heraus. Es ist, als erhalte das Christentum seine Geltung in der heutigen Welt nicht durch seine einseitige Selbstdefinition, seine Abgrenzung und Verabsolutierung gegenüber allen anderen Traditionen, sondern eher und neu durch seine Entsprechungen zu den tiefsten Einsichten außerchristlicher Weisheitslehren.

Das erwähnte Lehrschreiben der Glaubenskongregation zeigt jedoch, wie sehr das Festhalten an dem Bekenntnis zu Jesus als dem „HERRN“ die Kirche – und zwar nicht nur die römisch-katholische – letztendlich daran hindert, sich auf eine solche Deutung vor dem Hintergrund menschheitlicher geistlich-religiöser Erfahrung einzulassen. Es scheint sich für die Kirche - schon rein theoretisch - kein Weg zu öffnen, dies ohne Selbstverrat zu tun. Und so stellt sie auch alle die vielen unter den Verdacht des Verrates, die sich in der Treue zu ihrem inneren Wahrheitsempfinden aus aller verbindlichen kirchlichen Gemeinschaft verabschieden.

Um das Dilemma auch grundsätzlich und auf theoretisch-theologischer Ebene zu lösen, genügt nicht eine freundliche Bereitschaft und Aufgeschlossenheit für den interreligiösen Dialog, hinter der sich in Wirklichkeit die Angst um die eigene Identität und die Abwehr jeder wirklichen Infragestellung des eigenen Anspruchs verstecken. Man muss zurückgehen bis ganz an den Anfang, in die Zeit der entstehenden Kirche, in der sich die ersten, grundlegenden Formen des christlichen Bekenntnisses bildeten. Denn bereits in diesen Anfängen liegt die Weichenstellung, die die Kirche in die Richtung einer sich selbst definierenden und von allen anderen Religionen abgrenzenden Religionsgemeinschaft führte. Ich möchte in diesem Zusammenhang keine abgesicherte theologische Kritik entwickeln, möchte jedoch einige Aspekte ansprechen, die in meiner Sicht theologisch zu untersuchen wären.

II. Reich Gottes und Kirche

Begibt man sich also ganz an den Anfang der Kirche, so fällt ein Phänomen ins Auge, das Alfred Loisy (in: L'Évangile et l'Église, 1902) in die prägnante und vielzitierte Formel gefasst hat: „Jesus verkündete das Reich Gottes - gekommen ist die Kirche“. Loisy selbst versteht diese Formel nicht kritisch, sondern rein beschreibend. Das Kommen der Kirche entsprach für ihn der Logik historischer Entwicklung. Doch wohnt dieser Formel der Sache nach eine erhebliche Sprengkraft inne. Das von Jesus verkündete Reich Gottes ist eine endzeitliche, alle Grenzen von Raum und Zeit aufhebende Größe; es unterscheidet sich grundsätzlich von der geschichtlichen Gegebenheit der nachösterlichen Kirche. Heute wird dies von aller Theologie anerkannt. Die Anfragen an die Kirche, die sich aus dieser Unterschiedenheit ergeben, werden allerdings weitgehend entschärft. Mir scheint jedoch, dass sie sich unter den prägenden Bedingungen unserer Zeit nicht länger umgehen lassen.

Betrachtet man die Botschaft Jesu in der von den synoptischen Evangelien (Mt, Mk und Lk) überlieferten Gestalt, so ist deutlich: Seine Botschaft sprengt jeden Rahmen. So sehr Jesus sein Kommen als die Erfüllung der Schrift versteht: er leitet Anspruch und Inhalt seiner Botschaft nicht - wie die Schriftgelehrten und Pharisäer - aus ihr ab, sondern spricht und handelt aus eigener, ihm unmittelbar gegebener Vollmacht. Er hinterlässt andererseits keinen einzigen schriftlichen Satz und formuliert von sich aus auch mündlich keine zeitenthobenen, verpflichtenden Lehrsätze, die von einer neuen, klar definierten und von ihm autorisierten Gemeinschaft für alle Zeiten hätten bewahrt und überliefert werden sollen (wie es etwa Mohammed getan hat).

In unabweisbarer Plausibilität spricht Jesus – heilend, fordernd, befreiend –in die jeweils aktuelle Lebenssituation der Menschen hinein, ohne sie dadurch an seine Person binden zu wollen. Jedem Menschen sagt er das Reich Gottes als unmittelbar nahe Zukunft zu und ruft ihn auf, sich je in seiner konkreten Lebenssituation dafür zu öffnen. Nichts anderes verkündet er von Gott, als dass ER – der Vater im Himmel – in seiner schöpferischen Macht jedem Menschen das Leben zuspricht. Wer hier und jetzt umkehrt und dieser Frohen Botschaft glaubt, erfährt auf der einen oder anderen Weise an sich selbst das schöpferische Wunder des Lebens. Er wird befreit zu einem angstlosen und entschiedenen Leben der Gottes- und Nächstenliebe. Und setzt im Blick auf die Vorläufigkeit alles Irdischen sein Vertrauen allein auf die unberechenbare, aber unbedingte Gewissheit einer Vollendung aller Dinge durch Gott.

Eine solche Botschaft – frei vom Legitimationsrahmen jüdischer Schriftgelehrsamkeit oder einer eigenen lehrhaft-dogmatischen Überlieferung – erreicht in unverminderter Aktualität, meine ich, auch den heutigen Menschen, der - auch wenn er der einen oder anderen Religion oder Konfession angehört - seinen eigentlichen inneren Ort außerhalb aller begrenzten, religiösen Bezugsrahmen sieht. Das Licht dieser Botschaft könnte ihn erreichen, wenn es von der Kirche nicht unter den Scheffel ihres eigenen Macht- und Besitzanspruchs gestellt würde. Die Menschen spüren die Doppelbödigkeit einer Botschaft, die ihnen im Namen Jesu scheinbar bedingungslos das Leben zuspricht, dabei letztlich aber doch das eigene, verdeckte Machtinteresse verfolgt.

Glaubwürdig wird diese Botschaft nur dann verkündet, wenn die Kirche sich der kritischen Infragestellung, die diese Botschaft für sie selber bedeutet, nicht entzieht. Dies scheint – nach dem Votum von Georg Bätzing - nicht weniger zu fordern, als dass die Kirche - der Botschaft Jesu entsprechend - alle Sorge um ihre Selbstbewahrung hinter sich lässt, sich angstlos auf die Auflösung ihrer bestehenden Verfasstheit einlässt und der dann - unter dem Wirken des Heiligen Geistes - neu einsetzenden Entwicklung in all ihrer Unvorhersehbarkeit, Unplanbarkeit und Unsteuerbarkeit Raum gibt.

Bekenntnis zum Auferstandenen: Grundstein des kirchlichen Machtanspruchs

„Jesus verkündete das Reich Gottes - gekommen ist die Kirche“. Von ihrem ersten Anfang an steht nicht die Botschaft Jesu vom Kommen des Reiches Gottes im Mittelpunk der kirchlichen Verkündigung, sondern das Bekenntnis zu Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Bis heute ist es dieses Bekenntnis, auf dem die Kirche gründet. Durch seine Auferstehung ist Jesus von Gott als Christus, als Kyrios, als Herr eingesetzt und bestätigt worden – wie das erwähnte Lehrschreiben der Glaubenskongregation es in seinem Titel nochmals auf den Punkt bringt: „Jesus Dominus“

Vom Anfang an wohnt diesem Bekenntnis eine unaufhebbare Ambivalenz inne. Diese auszublenden und nicht zu sehen, scheint mir der eigentliche Kern des Schattens zu sein, der bis heute über der geschichtlichen Erscheinung der Kirche liegt. Jesus selbst spricht diese Ambivalenz – laut dem Zeugnis der Evangelien – ausdrücklich an: „Was sagt ihr zu mir: Herr! Herr!, und tut nicht, was ich sage?“ Lk 6,46 – „Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt." Mt 7,21.

Immer wieder tritt diese Ambivalenz im Verhältnis der Jünger zu Jesus in Erscheinung. Ständig muss Jesus sich ihrer Tendenz erwehren, ihm den Herrschaftsanspruch des erwarteten Messias, so, wie sie ihn verstehen, zuzusprechen, um dann durch ihren Anschluss an seine Person selbst daran zu partizipieren. In einer Schlüsselszene tritt er ihrem rivalisierenden Machtstreben mit den Worten entgegen: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“ (Mt 20,28)

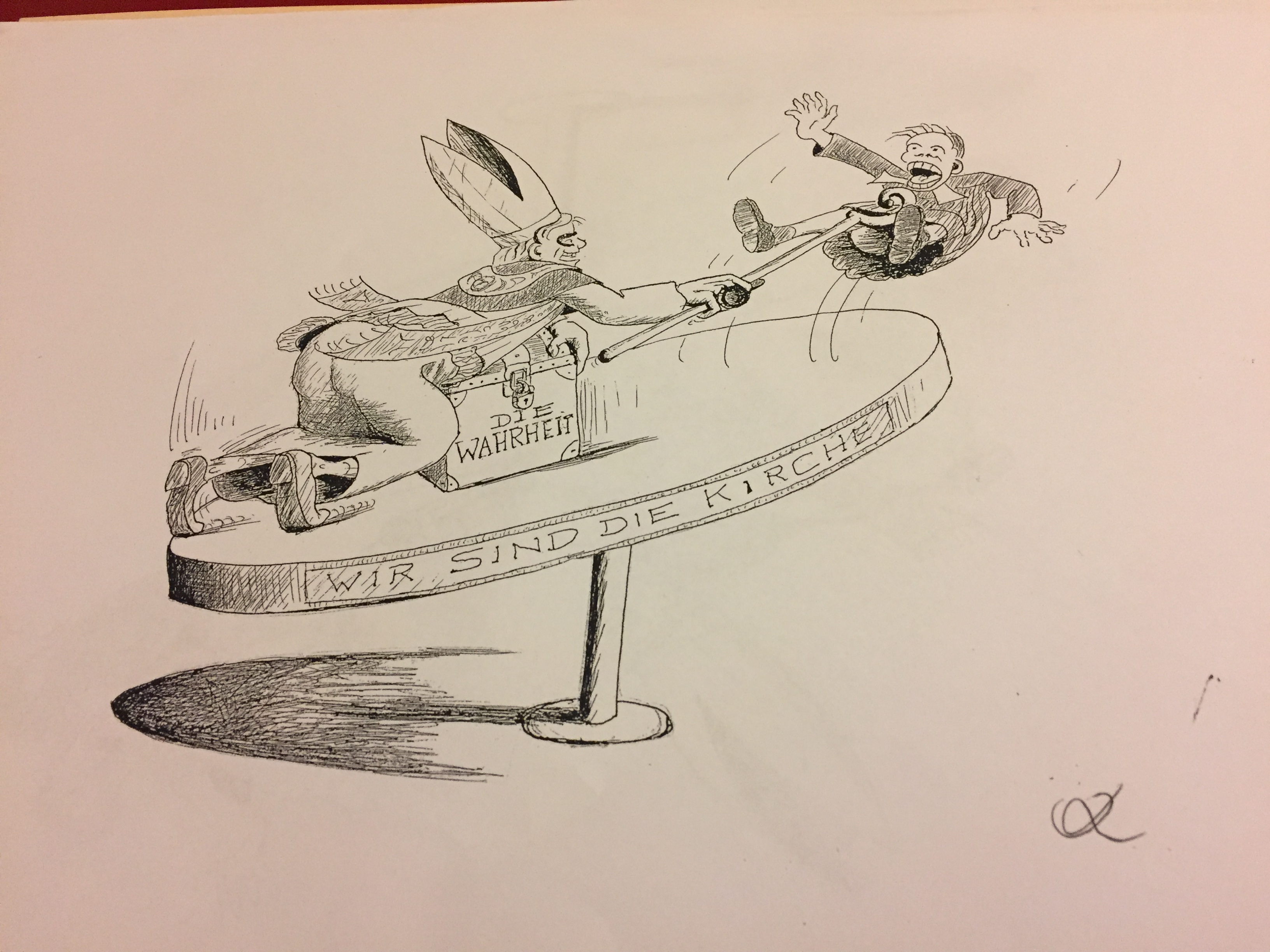

Wie das Messiasbekenntnis der Jünger, so ist auch das Bekenntnis der Kirche zu Jesus als dem Herrn von Anfang an durch den Machttrieb gefährdet. Denn durch ihr Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn sieht sie sich unverlierbar im Besitz seiner Wahrheit und glaubt sich dadurch mit ihm über den Rest der Menschheitsfamilie erhöht. Durch alle Zeiten wurde und wird dieses Bekenntnis dazu instrumentalisiert, einen weder von innen noch von außen zu hinterfragenden religiösen Machtanspruch zu legitimieren. So widerspricht die Kirche dem Wort und Willen Jesu, auf dessen Herr-Sein sie sich beruft: durch paternalistische Bevormundung der Gläubigen, durch zynische Ignoranz gegenüber ihren Nöten und Bedürfnissen, durch pharisäische Selbstgerechtigkeit und Heuchelei, durch Anwendung psychischer und physischer Gewalt. So sehr die römisch-katholische Kirche sich heute von diesem Schatten zu lösen sucht - sie bleibt seinem Kern verhaftet: dem Anspruch auf ausschließlichen Besitz der unverfälschten Wahrheit.

Von der Theozentrik zur Christozentrik

Der Kern des Problems liegt an einer Stelle, wo in den christlichen Konfessionen bislang kaum ein Problembewusstsein besteht: Indem die Botschaft Jesu vom Kommen des Reiches Gottes zurücktrat hinter dem kirchlichen Zeugnis für den Gekreuzigten und Auferstandenen, vollzog sich eine Schwerpunktverlagerung von der Theozentrik Jesu zur Christozentrik der Kirche.

Diese Schwerpunktverlagerung ist nicht notwendigerweise mit dem Zeugnis für den Gekreuzigten und Auferstandenen verbunden: Jesus selbst hatte auf seinem Weg ins Leiden nichts anderes als Gott im Blick; für ihn lag in seinem Ende am Kreuz, auf das er mit vollem Bewusstsein zuging, die notwendige und unausweichliche Konsequenz seiner Sendung, das Kommen des Reiches Gottes zu verkünden. Durch seine Auferweckung aus dem Tod hat Gott diese Sendung, die am Kreuz scheinbar gescheitert war, endgültig und gegen alle Mächte und Gewalten dieser Welt bestätigt.

So muss das Bekenntnis der Kirche zu Kreuz und Auferstehung Jesu - trotz der ihm eigenen Christozentrik - nicht bedeuten, dass für ihr Glaubensverständnis die Theozentrik seiner Botschaft in den Hintergrund tritt. Im Gegenteil müsste sie den eigentliche Sinn dieses Bekenntnisses darin sehen, sich für die Botschaft Jesu vom Reich Gottes, für seinen Dienst an den Menschen und seine Lebenshingabe „für viele“ in Anspruch nehmen zu lassen - so, wie Jesus es in der Zeit vor seinem Tod von seinen Jüngern erwartete.

Die entscheidende Grundfrage, die sich der Kirche stellt, lautet daher: lässt sie sich durch das Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, in den Dienst der Sendung und Botschaft Jesu nehmen, oder nimmt sie dieses Bekenntnis ihrerseits in Dienst, um – gemäß dem Negativbeispiel der Jünger Jesu - ihren eigenen messianischen Machtanspruch darauf zu gründen.

Die Kirche und die Apostel

In ihrem Bekenntnis zum Auferstandenen, dem zu Gottes Thron erhöhten Herrn, beruft die Kirche sich auf das Auferstehungszeugnis der Apostel. Unbesehen vollzieht sich darin ein bedeutsamer Wandel des vorösterlichen zum nachösterlichen Zeugnis der Apostel: Von Jesus berufen, um seine Botschaft von der Nähe des Gottesreiches zu den Menschen zu bringen, werden die Apostel in den Augen der Kirche zu den berufenen Augenzeugen seiner Auferstehung. So werden sie zu dem Fundament, auf das die Kirche für alle Zeiten ihren Anspruch auf den ausschließlichen Besitz göttlicher Wahrheit gründet.

Fragt man, wie es zu diesem Funktionswandel der Apostel kam, so verweisen die Evangelien auf die Erscheinungen des Auferstandenen: durch sie wurden die Apostel zu Augenzeugen seiner Auferstehung. Die sinnenfällige, unbezweifelbare Tatsächlichkeit dieser Erscheinungen für die Zeugen wurde zur Grundlage für die unbezweifelbare Wahrheit und Objektivität ihres Zeugnisses; auf diesem wiederum gründet der Anspruch der Kirche, im unbezweifelbaren Besitz der objektiven Wahrheit des Glaubens zu sein.

Schaut man jedoch genauer hin, wird diese Sicht der Erscheinungen des Auferstandenen und des apostolischen Zeugnisses als eines objektiven Tatsachenbeweises auf dreierlei Weise infrage gestellt:

Alle Augenzeugenschaft enthält unaufhebbar ein subjektives Element: so sehr sie auch beanspruchen mag, auf der täuschungsfreien Feststellung objektiver Tatsachen zu beruhen, - sie ist stets das Ergebnis der subjektiven Wahrnehmung und Deutung der Zeugen. Darin liegen vielfältige Möglichkeiten unbewusster oder absichtsvoller Täuschung; die Frage, welche subjektiven Faktoren auf die kognitiven Prozesse Einfluss hatten, durch die die Zeugen zu ihrer Überzeugung kamen, wird daher ausschlaggebend für die Bewertung und Geltung ihres Zeugnisses.

Viele Berichte über die Erscheinungen des Auferstandenen (alle Erscheinungsberichte des Joh-Evangeliums sowie die Erzählung von den Emmaus-Jüngern im Lk-Evangelium) legen den Schwerpunkt gar nicht auf die objektive Feststellbarkeit des Erschienenen. Diese Berichte machen vielmehr auf subtile Weise transparent, wie die Apostel zu ihrer subjektiven Gewissheit fanden, dass der Auferstandene ihnen erschienen sei. Und sie machen das Zeugnis der Apostel nicht zur unhinterfragbaren Grundlage des nachfolgenden kirchlichen Glaubensbekenntnisses, sondern laden die Gläubigen aller Zeiten dazu ein, sich in gleicher Weise wie die Apostel für ihre je eigene Begegnung mit dem Auferstandenen zu öffnen.

Die radikalste Infragestellung des Anspruchs der Kirche, dass ihr Auferstehungsglaube auf dem objektiven Fundament des Auferstehungszeugnisses der Apostel gründe, findet sich jedoch im Markus-Evangelium. Dessen Sicht ist im Raum der Kirche schon früh als derart subversiv empfunden worden, dass sie durch eine gravierende textliche Veränderung entschärft wurde.

Das Mk-Evangelium - keine Erscheinungen des Auferstandenen

Der authentische Text des Mk-Evangeliums endet nach einhelliger Meinung in der textkritischen Forschung mit dem Vers 16,8. Der Engel hatte den Frauen, die am Morgen des Ostertages zum Grab Jesu kamen, um seinen Leichnam zu salben, seine Auferstehung verkündet. Und dies mit dem Auftrag verbunden: „Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.“ Daran schließt sich – als letzter Satz dieses Evangeliums: „Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.“

Mk erzählt also keine Erscheinungen des Auferstandenen vor seinen Jüngern – weder in Galiläa, wohin die Frauen sie hätten senden sollen, noch in Jerusalem, wo sie das letzte Mahl mit Jesus gehalten hatten. Dabei ist zu bedenken, dass das Mk-Evangelium das älteste und erste der Evangelien ist, dass Mk also die Textform des Evangeliums überhaupt erst geschaffen hat. Sollte zu seiner Zeit bereits die Tendenz bestanden haben, die Kirche als eine neue Glaubensgemeinschaft auf das Auferstehungszeugnis der Apostel zu gründen, so muss im Mk-Evangelium der dezidierte Versuch gesehen werden, durch seine spezifische Textform einer solchen Entwicklung entgegen zu wirken.

Mt und Lk legten ihrem Evangelium den Text des Mk zugrunde; und beide entschärfen dessen anti-apostolische Spitze, indem sie nach dem Tod Jesu eine Reihe von Erscheinungen des Auferstandenen vor seinen Jüngern erzählen – für Mt ereigneten sie sich, der Vorhersage des Grabesengels gemäß, in Galiläa, für Lk in Jerusalem, wo die Jünger sich im Abendmahlssaal hinter verschlossenen Türen versteckt hielten. Joh erzählt von Erscheinungen in Jerusalem und fügt in einem Zusatz eine Erscheinung am See von Tiberias hinzu.

Dem Text des Mk-Evangeliums in der Form, wie er in den Kanon aufgenommen ist, wurden nach dem ursprünglichen Schlussvers 16,8 weitere Verse hinzugefügt, die in knapper Form einige der von Mt und Lk erzählten Erscheinungen wiederholen. Für die Bibelwissenschaft besteht kein Zweifel, dass es sich in diesen Versen um eine nachträgliche Hinzufügung handelt. Viel jedoch wurde darüber diskutiert, ob Mk wirklich mit dem Vers 16,8 – also ohne jede Erscheinung des Auferstandenen - habe enden können oder ob der authentische Schluss verloren gegangen sei.

Auferstehungsgewissheit im Mk-Evangelium

An der Auferstehung Jesu aus dem Tod besteht für Mk allerdings kein Zweifel. Nur gründet diese Gewissheit nicht auf der Tatsächlichkeit nachösterlicher Erscheinungen und auf einer Augenzeugenschaft der Apostel. Auch nicht nur auf der Vorhersage Jesu, der seine Auferstehung aus dem Tod den Jüngern mehrfach mit Nachdruck vorhergesagt hatte: dreimal im Zusammenhang mit der Vorhersage seines Leidens sowie beim Abstieg vom Berg der Verklärung.

Offenbar geschieht das Aufleuchten der Auferstehungsgewissheit für Mk vielmehr so, wie der Engel es den Frauen am Grab vorausgesagt hatte – auch wenn diese seine Botschaft nicht an die Jünger weitergaben. „Er wird vor euch hingehen nach Galiläa; dort WERDET ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat“. Da Mk keine nachösterlichen Erscheinungen des Auferstandenen in Galiläa berichtet (wie Mt es tut), will er offenbar, dass dieses Wiedersehen Jesu "dort" in einem metaphorischen Sinn verstanden wird. Es geht um eine geistige, die Grenzen von Raum und Zeit aufhebende Rückkehr der Jünger nach Galiläa, um ein Wiedersehen Jesu so, wie er dort in der Zeit vor seinem Tod gelebt und gewirkt hatte.

Dieses Wirken Jesu in Galiläa vollzieht sich für Mk in einer eigentümlichen Spannung. In jedem Ereignis, das er in seinem Evangelium berichtet, ereignet sich in seiner Sicht eine Art Epiphanie, ein Aufleuchten der göttlichen Herrlichkeit Jesu. Der Höhepunkt dieser Offenbarungsereignisse ist das der Verklärung; Mk hat ihm den zentralen Platz in der Gesamtkomposition seines Evangeliums zugewiesen.

Die erwähnte Spannung ergibt sich daraus, dass diese Offenbarungen denen, die ihre unmittelbarsten Augen- und Ohrenzeugen waren, verborgen blieben. Wort und Wirken Jesu erregten zwar das Staunen der Menschen, ihre wahre Bedeutung blieb für sie jedoch ein unfassbares Geheimnis. So unterwarfen sie Jesus ihrem eigenen Verständnishorizont und projizierten ihre eigenen Heilserwartungen auf ihn. Immer wieder schärft Jesus darum den von ihm Geheilten ein, niemandem etwas von dem erfahrenen Wunder zu sagen.

Von den Jüngern zeichnet das Mk-Evangelium kein günstigeres Bild: trotz ihrer täglichen Nähe zu Jesus waren sie blind für das, was sich vor ihren Augen und Ohren ereignete, und blieben in ihren eigenen Vorstellungen von messianischer Macht befangen. So muss Jesus selbst Petrus mit einem Schweigegebot belegen, nachdem dieser auf seine Frage "Für wen haltet ihr mich?" ein feierliches Bekenntnis abgelegt hatte: "Du bist der Messias!" (8,29) -

Wie wenig Petrus - trotz dieses Bekenntnisses - Sendung und Geheimnis Jesu versteht, wird in den nachfolgenden Versen auf frappierende Weise deutlich. Petrus versucht Jesus, der ein erstes Mal sein Leiden angekündigt hat, diese Perspektive auszureden. "Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen, " fährt Jesus ihn an. "Du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen."(8,33).

Der Verklärungsbericht enthält nun aber einen Hinweis darauf, wie sich diese offen bleibende Spannung zwischen Offenbarung und Verhülltheit des Geheimnisses Jesu lösen wird. Dort verbietet Jesus wiederum den drei Jüngern, die Zeugen des Ereignisses auf dem Berg gewesen waren, "irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten," - aber er fügt einschränkend hinzu: "bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei". Hier wird nicht nur deutlich, was Mk von der Augenzeugenschaft derer hält, die die Herrlichkeit des Verklärten auf dem Berg gesehen hatten. Es wird zugleich angedeutet, dass sich die Spannung zwischen der Offenbarung, die im Wirken Jesu aufleuchtet, und der Weise, wie die Jünger sie sehen und verstehen, nach seiner Auferstehung von den Toten aufgehoben sein würde.

Von daher ist klar: für Mk können sichtbare Erscheinungen des Auferstandenen vor den Augen seiner Jünger deren Blindheit für das Geheimnis seiner Sendung gar nicht beheben. Dies kann nur durch ein Sehen geschehen, das gerade nicht auf einer objektiven Feststellbarkeit des Gesehenen beruht. Ein solches Sehen kann sich nach den Worten Jesu erst nach seiner Auferstehung einstellen. Wer auf eine solche Weise sieht, der erkennt in Jesu vorösterlichem Wirken in Galiläa seine Herrlichkeit, wie sie den Jüngern vor Ostern noch verborgen blieb; er darf darum auch von all den Wundern Jesu erzählen und zeugen, wie Mk selbst es in seinem Evangelium tut. Und wie Mk wird er demjenigen, der sein Zeugnis hört, die unmittelbare Begegnung mit dem eröffnen, der den Menschen in Galiläa die Nähe des Reiches Gottes offenbart.

Ein solcher Glaube an die Auferstehung Jesu verschiebt nicht die Theozentrik seiner Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes in die Christozentrik eines nachösterlichen Bekenntnisses zum Auferstandenen. Ein solcher Glaube ermöglicht uns vielmehr, in die - Raum und Zeit überwindende - Gleichzeitigkeit mit dem vorösterlichen Jesus einzutreten, in die endzeitliche, eschatologische Dynamik seiner Botschaft vom Nahekommen der Herrschaft Gottes; wie Mk werden wir so zu Zeugen der - dieser Welt verborgenen - Herrlichkeit Jesu.

Christus, Herr, Sohn Gottes - der Stellenwert christologischer Hoheitstitel

Der Unterschied eines Glaubens an die Auferstehung, wie ihn das Mk-Evangelium bezeugt und erweckt, zu demjenigen, der sich auf ein nachösterliches Auferstehungszeugnis der Apostel beruft, zeigt sich sehr deutlich am unterschiedlichen Stellenwert christologischer Titel. Wo die Kirche sich aufgrund des Osterzeugnisses der Apostel zu Jesus Christus als dem Herrn bekennt und dieses Bekenntnis in eine reiche Vielfalt christologischer Hoheitstitel (z.B. Christus, König, Haupt der Kirche und der ganzen Schöpfung, ewiges Wort und Bild Gottes) entfaltet, erhalten diese Aussagen eine fest etablierte, grundlegende und nicht zu hinterfragende Bedeutung; sie werden zum Anfang und Ausgangspunkt für die Gestaltung ihres Lebens.

Das Mk-Evangelium geht dagegen sehr sparsam mit christologischen Titeln um. Zum Messias-Titel, den seine Jünger an ihn herantragen, bleibt Jesus - wie gezeigt - in deutlicher Distanz. Zentraler Titel ist der des Sohnes Gottes. Er wird jedoch nicht häufig verwendet, nicht - wie vor allem im Joh-Evangelium - als Formel, deren Bedeutung als bekannt vorausgesetzt wird, sondern taucht nur in besonders wichtigen Zusammenhängen auf, und zwar als deren Kulminationspunkt (so im ersten Vers, der Überschrift des Mk-Evangeliums, bei der Taufe Jesu, bei der Verklärung, beim Verhör vor dem Hohen Rat sowie im Bekenntnis des römischen Hauptmanns unmittelbar nach dem Tod des Gekreuzigten). Erst im Zusammenhang der Erzählung bekommt der Titel Sohn Gottes seine Bedeutung.

So hat der Titel Sohn Gottes für Mk, von seinem Ort im Zusammenhang seines Evangeliums isoliert, keine eindeutige Aussagekraft. Er ist der Ausdruck einer Erkenntnis, die nur im Zusammenhang des von Mk Erzählten aufleuchtet. Sie kann darum für Mk nicht zur festgeschriebenen, dogmatischen Grundlage einer darauf aufbauenden kirchlichen Entwicklung werden, sondern zieht den, der sich auf sie einlässt, immer wieder neu und immer tiefer in den Lebenszusammenhang hinein, dem sie entspringt. Sie lässt sich darum auch nicht, von diesem Zusammenhang abstrahiert, als zeitlos gültige Lehre definieren und anderen als objektive göttliche Wahrheit vorlegen. Sie kann nur dadurch bezeugt und überliefert werden, dass das Geschehen, in dessen Zusammenhang sie ursprünglich aufgeleuchtet ist, weitererzählt wird - so, wie das Mk-Evangelium selbst es tut.

Das Mk-Evangelium : Wegweiser und Schlüssel zu einem Glauben ohne Konfession

„Jesus verkündete das Reich Gottes - gekommen ist die Kirche“. Dem Mk-Evangelium ging es – wie mir scheint – darum, dem Glauben an die Auferstehung Jesu und dem Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Gottes ihren ursprünglichen Ort im theozentrischen Kontext der Botschaft und des Wirkens Jesu zu bewahren. Ich meine darin den Widerstand gegen eine Kirche zu erkennen, die sich von Botschaft und Wirken Jesu entfremdete und ihr verselbständigtes christozentrisches Glaubensbekenntnis durch die Jahrhunderte missbrauchte, um einen dem Geist Jesu widersprechenden, sich immer mehr verabsolutierenden religiösen Besitz- und Machtanspruch zu legitimieren.

Auch heute ist es dieser religiöse Wahrheits- und Machtanspruch, der – trotz seiner durch das Konzil gemilderten Form – der Kirche im Empfinden der heutigen Menschen die Glaubwürdigkeit nimmt. Periphere Veränderungen in Struktur und Verhaltensstil werden daran nichts ändern; der Wandel muss an die Wurzel gehen, aus der dieser Machtanspruch im Ursprung der Kirche erwachsen ist.

So sehr das Mk-Evangelium zu seiner Zeit in die Außenseiterrolle verwiesen, so sehr sein subversives, anti-apostolisches Zeugnis durch die hinzugefügten Schlussverse entschärft wurde und so wenig es die Entwicklung eines apostolisch fundierten, christozentrischen Bekenntnisses verhindern konnte: Heute kann das Mk-Evangelium zum Wegweiser werden, wie eine wirklich an die Wurzel gehende Erneuerung der Kirche geschehen könnte. Es kann zum Schlüssel werden, mit dem eine auf Christus zentrierte Kirche, wie sie schon im Neuen Testament Gestalt annimmt und sich in aller nachapostolischen Entwicklung weiter entfaltet, sich für die ursprüngliche, unmittelbar auf Gott ausgerichtete Botschaft Jesu öffnen und daraus erneuern kann: ohne Selbstverrat, aber auch frei vom angsthaften Festhalten an den Bekenntnisformeln und Strukturen, mit denen sie sich durch die Jahrhunderte der Fortdauer ihrer Identität und der Treue zu ihrem Ursprung zu vergewissern suchte.

Freilich sind kirchliche Leitungsstrukturen kaum in der Lage, eine solche Erneuerung einzuleiten, - sie müssten denn ihre eigene De-legitimierung beschließen. Es sind die einzelnen Glaubenden, die auf ihrer inneren Suche ein geradezu unfehlbares Gespür dafür entwickeln, wie sehr die Kirche durch all die Formen ihrer objektiven Selbstvergewisserung sich der Wahrheit des Lebens entfremdet und sich dem offenen Wagnis des Glaubens entzieht. Sie sind es, die schon seit Jahrzehnten den statistisch immer augenfälligeren, viel beklagten und ratlos verwalteten Prozess der Auflösung betreiben, wie Bätzing ihn in seiner befreienden Stellungnahme auf der Trierer Synode prognostiziert (und implizit damit auch postuliert).

Noch liegt der Schatten der Verurteilung als Abtrünnige und Verräter über solchen Menschen und oft werden sie sich der Strömung, die ihr Leben leitet, kaum bewusst. Wenn es aber tatsächlich das Wirken des Heiligen Geistes ist, das in der Tiefe der Seelen diesen epochalen Gezeitenstrom auslöst und trägt, dann werden diese Menschen immer tiefer zu der Klarheit finden, dass sie zwar die konfessionellen und institutionellen Ausdrucksformen des Glaubens hinter sich gelassen haben, nicht aber den Glauben selbst. Dass sie vielmehr hineingefunden haben in ein Glauben ohne Konfession.

Aus solcher Klärung werden dann auch neue, unvorhersagbare - wohl auch ziemlich instabile und fluktuierende - Formen der Vergemeinschaftung erwachsen, neue Formen des Wechselspiels zwischen ganz unterschiedlichen Ausdrucksformen christlichen Glaubens sowie des Austauschs und des Miteinanders mit Menschen außerchristlicher Überlieferungen, Erfahrungen und Überzeugungen. Die Dynamik solchen Glaubens ohne Konfession errichtet - bei aller Bereitschaft zu klärenden Auseinandersetzungen und Konflikten - keine ausgrenzenden Mauern, sondern wird zu einem Sauerteig der Verbundenheit und Versöhnung im Ganzen der Menschheitsfamilie, zu einem Licht, das allen im einen, globalen Haus dieser Erde leuchtet.

Gedanken zur Fortsetzung des Artikels:

Über die behandelten Fragen hinaus gibt es eine Reihe von Themenkreisen, die ich gern wenigstens in Andeutungen entfalten würde: die im Artikel erwähnten Entsprechungen zu außerchristlichen religiösen Überlieferungen in der Reich-Gottes-Botschaft des Jesus der Synoptiker (des Mt-, Mk- und Lk-Evangeliums), in den kosmologischen und mystischen Dimensionen des Joh-Evangeliums, in der Analyse der glaubenden Existenz und der Lehre vom Wirken des Heiligen Geistes bei Paulus. Ich bin kein Fachmann in diesen Bereichen und kann hierzu nur meine eigenen Gedanken formulieren und Fragen aufwerfen.

Auch zu meiner bleibenden katholischen Identität, meiner Initiation und bleibenden Verwurzelung in der geistlichen Dimension der Sakramente, wie die katholische Sakramentenlehre und -praxis sie verstehen, würde ich gern etwas sagen (auch für mich gilt der Satz: Semel Catholicus semper Catholicus - Einmal katholisch, immer katholisch). Es ist der Grund, warum ich meinem Austritt aus der römisch-katholischen Kirche nicht den Eintritt in die evangelische folgen lasse.

Dies ist freilich auch in Gedanken begründet, wie ich sie seit Jahrzehnten im Kontext der innerchristlichen Ökumene (insbesondere im Rahmen der "International Ecumenical Fellowship", deren Deutsche Region ich 1973-1977 leitete) entwickelt habe: Die wahre Einheit der Kirche ist grundsätzlich nicht auf konfessioneller Ebene zu finden. Gewiss wird Glaube sich immer wieder in gemeinsamen Formen objektivieren und Ausdruck verschaffen; doch ist die Einheit des Leibes Christi weder mit einer der existierenden Konfessionen zu identifizieren noch mit einer über theologische Konsensbildung und Konvergenz zu schaffenden ökumenischen Konfession. Sie ist vielmehr im dynamischen Miteinander der koinonia, in der Gemeinschaft im Heiligen Geist zu erkennen.

In dieser Gemeinschaft verstehen die Glaubenden die sich ständig fortentwickelnde Vielfalt konfessioneller Ausdrucksformen im Sinne der Charismenlehre des Paulus als ein vom Heiligen Geist getragenes Miteinander in gegenseitiger Bereicherung, Ergänzung und Korrektur; auch Gegensätze, Konflikte, Entfremdungen und Spaltungen bleiben für ihren Glauben einbezogen in das Wirken des Geistes, der durch Umkehr und Versöhnung alle Glieder des Leibes immer wieder für die (alles Begreifen übersteigende) Fülle der Wahrheit Christi öffnet. Nicht diese oder jene konfessionellen Merkmale verbinden die Getauften zu dieser Einheit, sondern die Versöhnung, die Christus am Kreuz gewirkt hat und die das Ganze ihrer geschichtlichen Lebenswirklichkeit umgreift.

Schließlich steht auch die Frage meiner Einstellung zur Reformation und zur Theologie Luthers an. Meine Mutter, die nach dem Krieg aus dem Luthertum ihrer preußischen Familie zum Katholizismus konvertierte, hat mir, wie ich meine, lutherische Denkungsart sozusagen mit der Muttermilch mitgegeben, sodass ich mich stets als lutherischen Wolf im katholischen Schafspelz empfand und mir bereits im Studium klar wurde, dass ich die katholischen Glaubenslehren nur von den theologischen Grundeinsichten Luthers her begreifen und annehmen konnte. Wie weit rekapituliere ich nun in dem, was ich in diesem Artikel zu sagen suche, nur das für die heutige römisch-katholische Kirche, worum es Luther zu seiner Zeit ging? Wie weit stelle ich auch seine Seh- und Denkweise infrage?

Im Ganzen geht es mir um eine Auseinandersetzung mit der - vom Anfang an und durch alle Jahrhunderte wirksamen - Tendenz der Kirche, sich durch ihre Identifizierung mit objektiven Ausdrucksformen des Glaubens von ihrem lebendigen Kern zu entfremden. Es geht mir um ihre Rückführung auf die spirituelle Dynamik, der sie zuallererst und immer neu entspringt. Ich ringe um die Vision einer Kirche, die sich in innerer Konsequenz und Lauterkeit aus der Dynamik des Geistes erneuert und gestaltet, einer Kirche, die auf alle Formen der Macht, der Selbstausgrenzung und Verabsolutierung verzichtet und sich einlässt auf ein offenes, vom Glauben getragenes Wechselspiel mit allem, was der Heilige Geist im Ganzen der Menschheitsfamilie durch die Jahrtausende an Erkenntnis und Heil wirkt.

Das die Geschichte der Kirche prägende Bestreben, dem Evangelium durch irgendwelche Formen der Objektivierung Dauer und Bestand zu verleihen, ist für meine Sicht Ausdruck der Angst, nicht Ausdruck des Glaubens. Es entspringt einem mangelnden Glauben an den heiligen Geist, einer fehlenden, mutigen Bereitschaft, sich von ihm führen zu lassen. Was können wir Menschen seinem Wirken an Positivem hinzufügen? Wo wir es versuchen bzw. der Versuchung dazu verfallen, werden wir destruktiv und verfallen der Dynamik der Macht und Selbstgerechtigkeit. Das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern genauso für Kollektivs wie etwa die römisch-katholische Kirche. Spätestens unter den prägenden Bedingungen unserer Zeit erweist sich dies als kontraproduktiv.

In einem Buch, das über die moderne Chaos-Forschung und -Theorie informiert (John Briggs, David Peat CHAOS Abschied von der Sehnsucht, alles in den Griff zu bekommen Knaur, München 2000) wurde die These vertreten, dass die heutige Welt von ihrer globalen Neuordnung bis in die Unternehmensführung hinein nur durch die Freigabe offener, chaotischer Prozesse in ein zukunftsfähiges Gleichgewicht kommen kann. Dies ist meine Intuition auch für den Weg der Kirche. Mir scheint auch die mutige Stellungnahme von Georg Bätzing auf der Trierer Synode in diese Richtung zu weisen.

"Der Christ der Zukunft ist ein Mystiker oder er ist kein Christ."

- Dieses vielzitierte Wort von Karl Rahner ist nicht nur für die Existenzform des einzelnen

Christen von Belang; es läuft in seiner Konsequenz auf die gleiche Vision einer Kirche hinaus,

die ihre Identität und Fortdauer sich nicht durch fixierte objektivierende Elemente

(Bekenntnisse, Dogmen, Riten, Ämter und rechtliche Strukturen) zu sichern,

sondern immer neu aus der Dynamik und dem Wirken des Heiligen Geistes zu empfangen sucht,

einschließlich der (vielfältigen, sich ständig wandelnden und immer wieder neuen)

Formen ihrer Vergemeinschaftung.

Aus seinen Predigten - Kontinuität

Der Umbruch, wenn nicht sogar Zusammenbruch der Kirche fand schon längst Platz in seinen Predigten, auch die Zuversicht in Gottes Wort danach. Eigentlich hat er die Zugehörigkeit zum Gottes Volk schon längst auch ausserhalb der insitutionellen Kirche gesehen (siehe Predigt zum 26 JS, 2008).

"So, wie Jesus in allen, die den Willen seines Vaters tun, seine Schwestern und Brüder erkennt, gleich, ob sie sich nun zu ihm als Herrn bekennen oder nicht, so können auch seine Jünger ihre wahre Familie nicht ausschließlich im Raum der christlichen Gemeinde sehen, sondern im Miteinander mit allen Menschen, die sich in den Dienst der Liebe stellen. In diesem geschwisterlichen Miteinander, nicht im geschlossenen Raum der Gemeinde, finden sie denn auch zu ihrer eigentlichen Bewährung: da, wo sie sich im Dienst der Liebe einlassen auf das Zusammenwirken mit Menschen aller Überzeugungen und Religionen: in der Familie wie der Gesellschaft, im privaten wie im politischen, sozialen, kulturellen Raum.

In diesem weltlichen Raum, wo vom Gott Jesu und von Christus als dem Sohn Gottes vielleicht gar nicht gesprochen werden kann, geschieht in den Augen Jesu der wahre Gottesdienst. Wo dagegen religiöse und kirchliche Ausdrucksformen nicht der Liebe dienen, da dienen sie in den Augen Jesu auch nicht der Ehre Gottes; da entheiligen sie seinen Namen, lästern ihn und geben den Menschen ein Ärgernis. Überall da, aber auch nur da, wo dem Menschen vom Menschen Liebe geschieht, wird der Name Gottes verherrlicht und geheiligt. Denn der Gott, dessen Herrschaft und Reich Jesus verkündet und zu dem er uns beten lehrt, ist die Liebe." - Predigt 2008 (JS 26, Lesejahr A)

"Die Treue zu dem übernommenen Auftrag erfordert von ihnen zu allen Zeiten, Grenzen zu ziehen zwischen dem, was zu diesem Auftrag gehört und dem, was nicht dazu gehört. Wie viel Kraft ist denn auch von der Kirche im Laufe ihrer Geschichte darauf verwendet worden, das ihr anvertraute Gut der offenbarten Wahrheit und ihren darauf gründenden Heilsdienst an den Menschen treu zu bewahren und alle Abweichung davon klar und entschieden auszugrenzen. Aus diesem Grund sind ja auch hier, in dieser liturgischen Versammlung, klare Grenzen gezogen. Obwohl wir hier den Kreuzestod Jesu feiern, die Offenbarung des Erbarmens Gottes über allen Menschen, sind streng genommen nur Katholiken, noch dazu, die sich im Stande der Gnade wissen, zur vollen Teilnahme an dieser Feier zugelassen." - Predigt 2008 (JS 20, Lesejahr A)

"Wo finden wir den Glauben der kanaanäischen Frau oder den dieses römischen Hauptmanns in unseren Tagen? Da müssen wir wohl an die heutigen Heiden denken, an die unübersehbar Vielen, die der Kirche entfremdet sind, denen sie so, wie sie in den Jahrhunderten gewachsen ist, keine Antwort mehr gibt auf ihre Nöte und Bedrängnisse, auf die Hoffnung und Sehnsucht ihres Herzens. Deren Fragen bei dieser Kirche auf ein taubes Ohr fallen, auf starre und abweisende dogmatische Lehrsätze, auf die bornierte und verletzende Geringschätzung Andersdenkender.

Könnte es nicht sein, dass die eigentliche Zukunft der Kirche nicht da aufbricht, wo sie ängstlich um ihren Bestand und ihre Zukunft ringt, wo die bischöflichen Generalvikariate sich um maßgeschneiderte Strukturpläne für die Pfarreien und Dekanate bemühen oder die Bischöfe einen bundesweiten innerkirchlichen Gesprächsprozess anstoßen, schon gar nicht da, wo Traditionalisten die vorkonziliare Kirche wieder herbeizureden suchen? Dass vielmehr heute ähnliches geschieht wie in der Begegnung Jesu mit der kanaanäischen Frau - und Außenstehende sich ganz von sich aus, neu und ungeplant, der Botschaft des Evangeliums öffnen?" - Predigt 2011 (JS 20, Lesejahr A)